「ネットで話題の“若返り点滴”って、すごく効くんでしょ?」

「美容クリニックの広告で見た“再生医療”なら膝の痛みも治るって聞いたけど」

そんなふうに、SNSや口コミの情報だけを頼りに施術を受け、思うような効果が得られなかった、あるいは副作用に悩まされてしまった――そんなケースが、今、少なくありません。

実は、再生医療という言葉が広まる一方で、その仕組みやリスク、安全性についてきちんと理解しないまま、「安さ」や「手軽さ」に惹かれて自己判断で施術を受けてしまう方が増えています。

しかし、再生医療は最先端の医療技術であり、正しい知識と専門家の判断が欠かせません。

施術を行うクリニックにも良し悪しさまざまあり、信頼できる施設を選ぶことが非常に重要です。

実際に起こるトラブルの多くは、「正しい情報が足りなかった」「適切な相談先を選べなかった」ことが原因です。

誤った情報に惑わされず、安心して再生医療を受けるためには、正確な知識と信頼できる医療機関とのつながりが欠かせません。

この記事では、再生医療の基礎知識から、治療の効果やリスク、クリニックの選び方までをやさしく解説します。

続きを読めば、あなたが後悔しない治療選択をするためのヒントがきっと見つかるはずです。

「再生医療=難しそう」と思っていませんか?

実際に、最も身近に始められる分野のひとつが毛髪再生医療です。

詳しく解説しているのでご興味ある方はこちらのページからお進みください。

再生医療を「もっと身近に、安心して受けたい」と考えている方へ。

そんな想いに応える選択肢があります。

それが、毛根そのものを再び活性化させる再生医療 「ReGrowメソ」。

幹細胞培養上清液を応用し、髪が育つ環境を細胞レベルで整えることで、

薬に頼らず、“自分自身の再生力”を引き出します。

初診・再診0円/予約は所要1分/24時間対応/銀座駅徒歩4分のクリニックです

目次

再生医療とは?

再生医療とは、自身の細胞や組織、または他者の細胞や組織を使って、失われた組織や臓器を修復・再生する医療のことです 1。

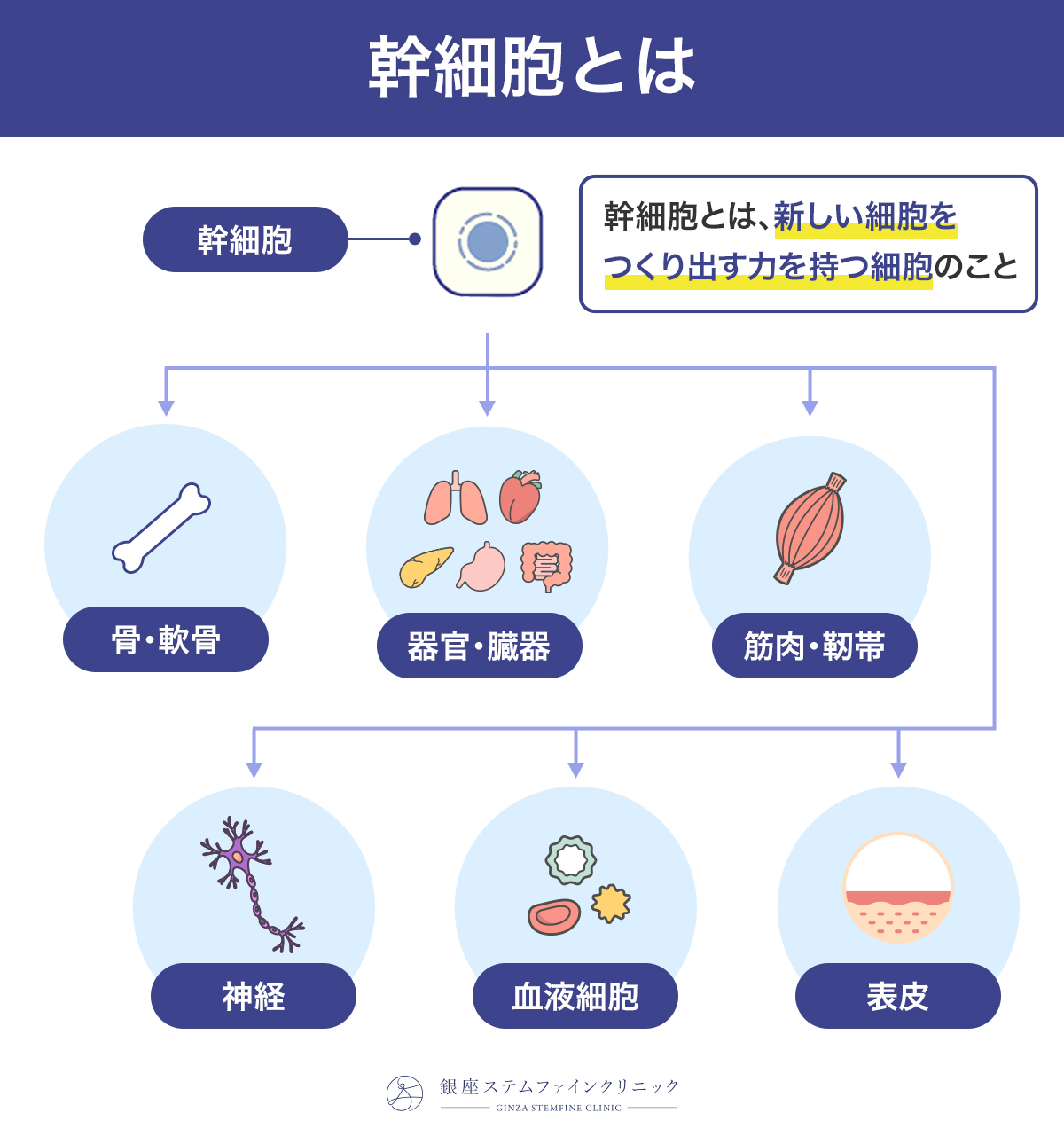

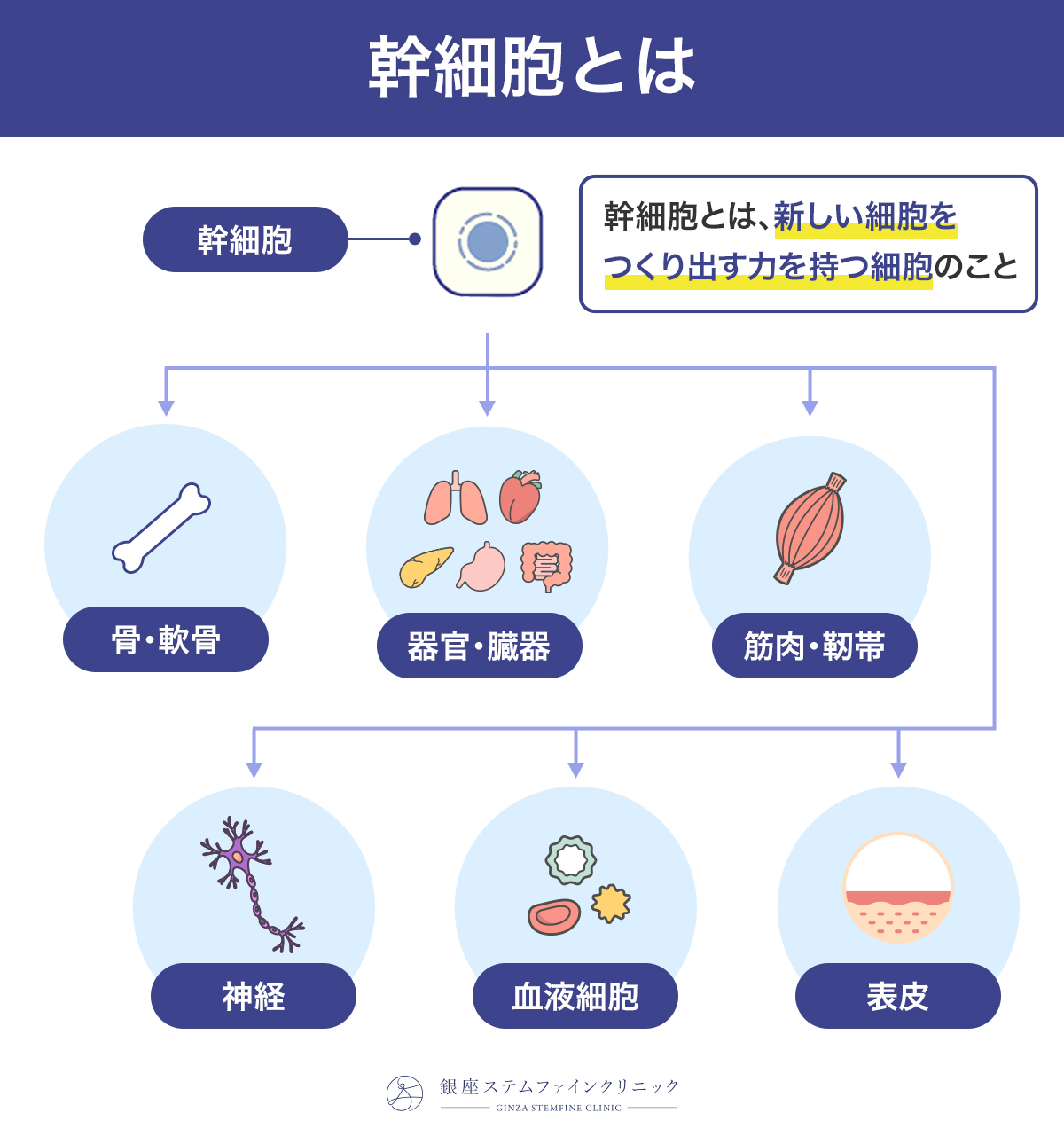

再生医療では幹細胞が大きな役割を担っています。

幹細胞とは、ほかの細胞が傷ついたり不足したりすると、自ら細胞分裂を始め、ダメージを受けた細胞の代わりとなることで、損なわれた機能を修復します2。

たとえば体外で人工的に培養した幹細胞を体内に移植することで、損傷した臓器や組織を再生し、失われた人体機能を回復させることができます。

再生医療は、従来の医療が抱える課題を克服し、治療が困難な疾患に対する新たな治療法を提供できる可能性があると期待されています。

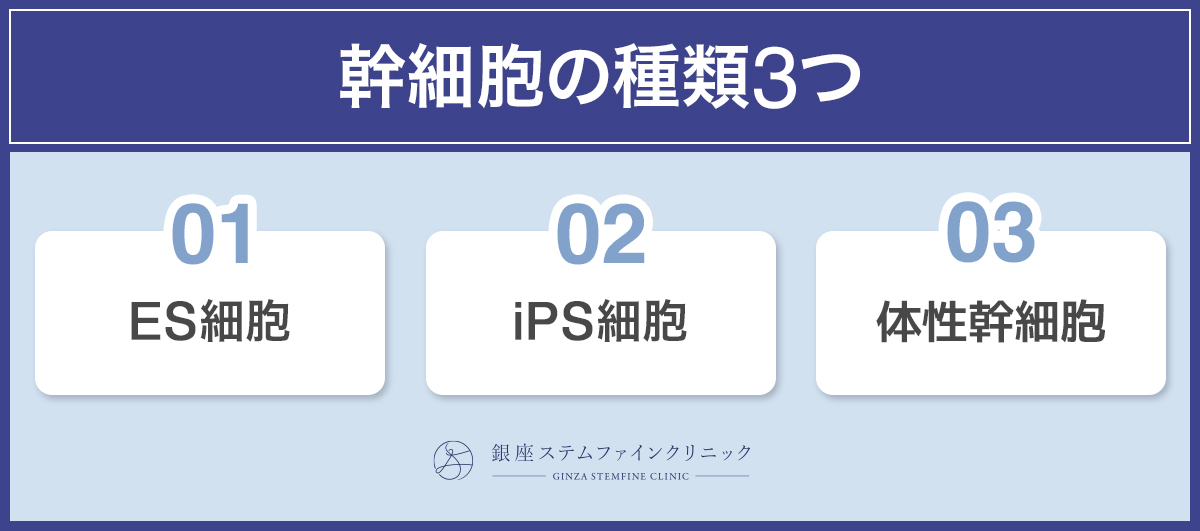

再生医療に活用される細胞の種類

再生医療には、さまざまな種類の細胞が活用されます。

再生する力を持った細胞である幹細胞は、おもに以下の3つに分かれます。

ES細胞(胚性幹細胞3)

ES細胞は、人の受精卵をもとにして作られる細胞です。

身体をつくるすべての種類の細胞に分化が可能であり、ほぼ無限に自己複製する能力を持っています。

一方で、他人の受精卵を材料として作製されるため、免疫拒絶反応が起こるリスクや倫理的な問題があることが現状です。

iPS細胞(人工多能性幹細胞4)

PS細胞は、2006年に京都大学の山中伸弥教授らによって開発された、ES細胞と同じ多能性幹細胞です。

人間の皮膚から採取した細胞に数種類の遺伝子を導入することによって作られ、ES細胞と同様に無限に増殖し、あらゆる細胞に分化することができます。

自分の細胞から作るため、免疫拒絶反応が起こるリスクは低く、倫理的な問題も起こらないのが特徴です。

iPS細胞は、今後さまざまな病気の治療に応用されることが期待されています。

体性幹細胞(成人幹細胞5)

体性幹細胞は、人の身体に存在し、けがや病気などの機能修復・維持に作用する自然治癒力の源となる幹細胞です。

この幹細胞は、ES細胞やiPS細胞のようにどんな細胞にも分化できる能力はなく、一定の種類の細胞にしか分化できません。

たとえば、皮膚幹細胞であれば皮膚の細胞に、角膜幹細胞であれば角膜の細胞にのみ分化します。

体性幹細胞は自分の細胞から作るため、免疫拒絶反応が起こりにくく、倫理的な問題も起こらないのが特徴です。

再生医療のメリット

再生医療は、従来の治療法に比べて多くのメリットがあります。

身体への負担が少なく、根本的な治療が低リスクで行うことができるということが再生医療のメリットと言えます。

根本的な治療ができる

再生医療は、失われた組織や臓器を修復・再生することで、根本的な治療を目指します。

従来の治療法は症状を緩和する対症療法が多いですが、再生医療は細胞や組織を補うことで、病気の原因そのものを取り除くことができます。

拒絶反応や副作用のリスクが低い

自分自身の細胞を培養して治療箇所に移植するため、拒絶反応や副作用のリスクが低くなります。

人の身体は、他人の細胞が取り込まれると免疫拒絶反応を起こす可能性がありますが、自分の細胞を取り込む場合では、リスクがかなり低くなります。

ただし、他人の細胞を使用する場合でも、適切な処理を行うことで副作用のリスクを最小限に抑えることができます。

再生医療は外部から薬剤を投与するわけではないので、薬剤治療や手術による副作用や感染等の合併症のリスクを減らして治療をすることができます。

身体への負担が少ない

再生医療は、外科手術のような大規模な手術を必要とせず、身体への負担が少なく治療することができます。

細胞の採取は、採血や脂肪吸引などのみで済むため、日常生活や仕事への負担にならず、治療ができます。

細胞を移植することで自然な治癒を促進するため、回復が早く、患者の生活の質を向上させることができます。

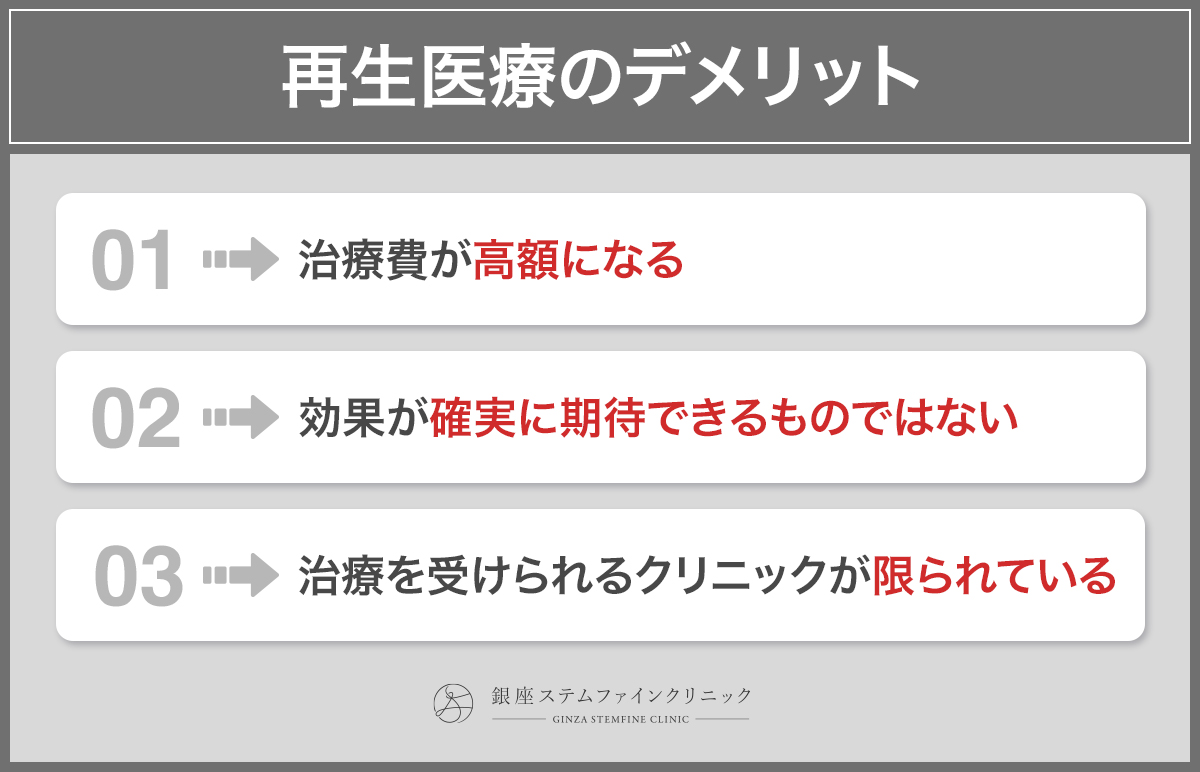

再生医療のデメリット

再生医療には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。

治療を受けられる場所と高額な治療費、100%の効果を保証できるものではないという部分がデメリットと言えます。

治療費が高額になるケースがある

ほとんどの再生医療は自由診療として提供されるため、保険適用外となり、治療費が高額になることが多いです。

治療内容によっては、自己負担額が数百万〜1,000万円となる場合もあります。

再生医療は最先端の高度な技術を使用し、細胞の培養や移植など専門的な工程や設備が必要であり、多大なコストがかかります。

しかし、再生医療をおこなうことで長期の入院や手術、服薬などをせずに済むことを考えるとメリットは大きいと考えられます。

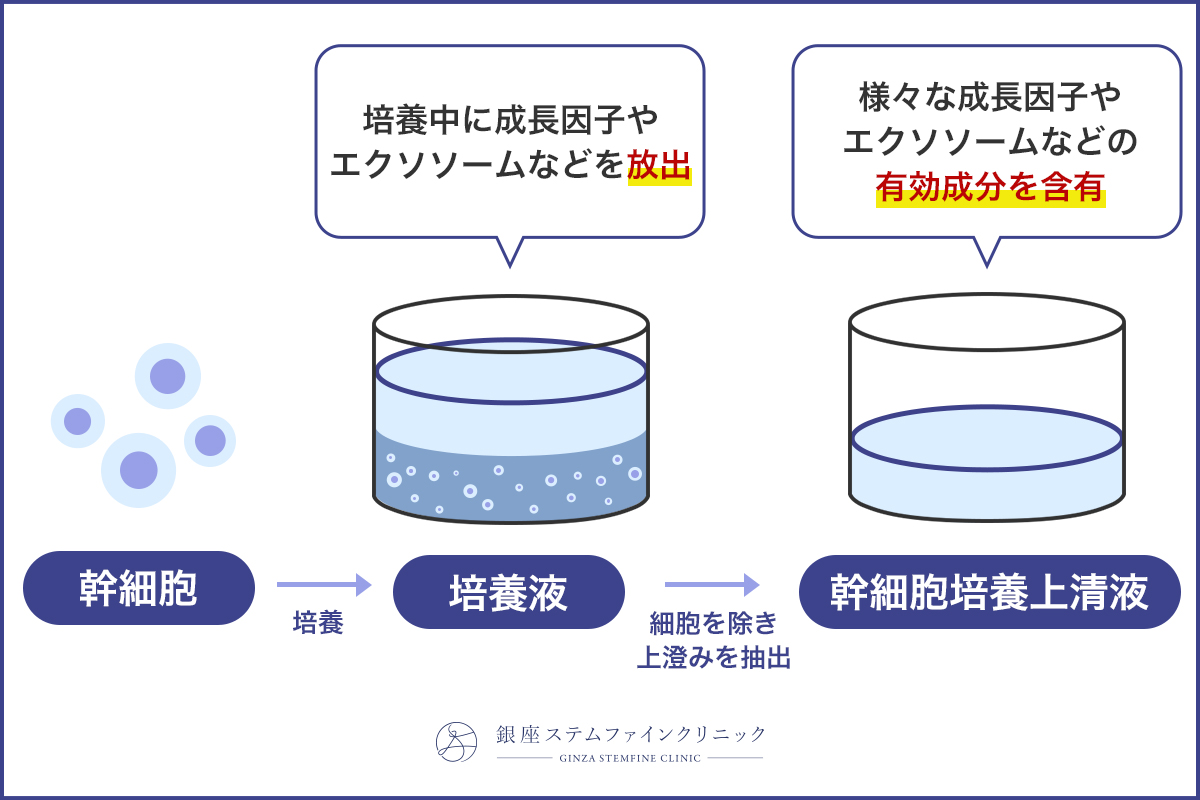

また、幹細胞を培養した後の上澄み液(幹細胞培養上清液)には傷ついた細胞を修復し、失った機能を回復させてくれる効果があると言われています。

幹細胞培養上清液の点滴や注射で体内に取り込むことで炎症を抑え、細胞を活性化させることで費用を抑えて治療をするという選択肢もあります。

効果には個人差がある

再生医療はまだ比較的新しい医療の分野であり、長期的な治療効果や安全性についてのデータが十分に蓄積されていない部分もあります。

効果には個人差があるため、必ずしも全ての患者に効果があるとは限りません。

人によっては治療効果が現れなかったり、効果が持続しなかったりします。

治療の成功率や長期的な効果については、未知の部分も多く残っていることを理解しておく必要があります。

治療を受けられるクリニックが限られている

再生医療には特殊な設備や専門知識が必要であり、全ての医療機関で提供できるわけではありません。

医療機関が再生医療を行う場合には、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」において、厚生労働省から認可を受ける必要があります。

地域によっては、治療を受けるため遠方に通わなければならない場合があります。

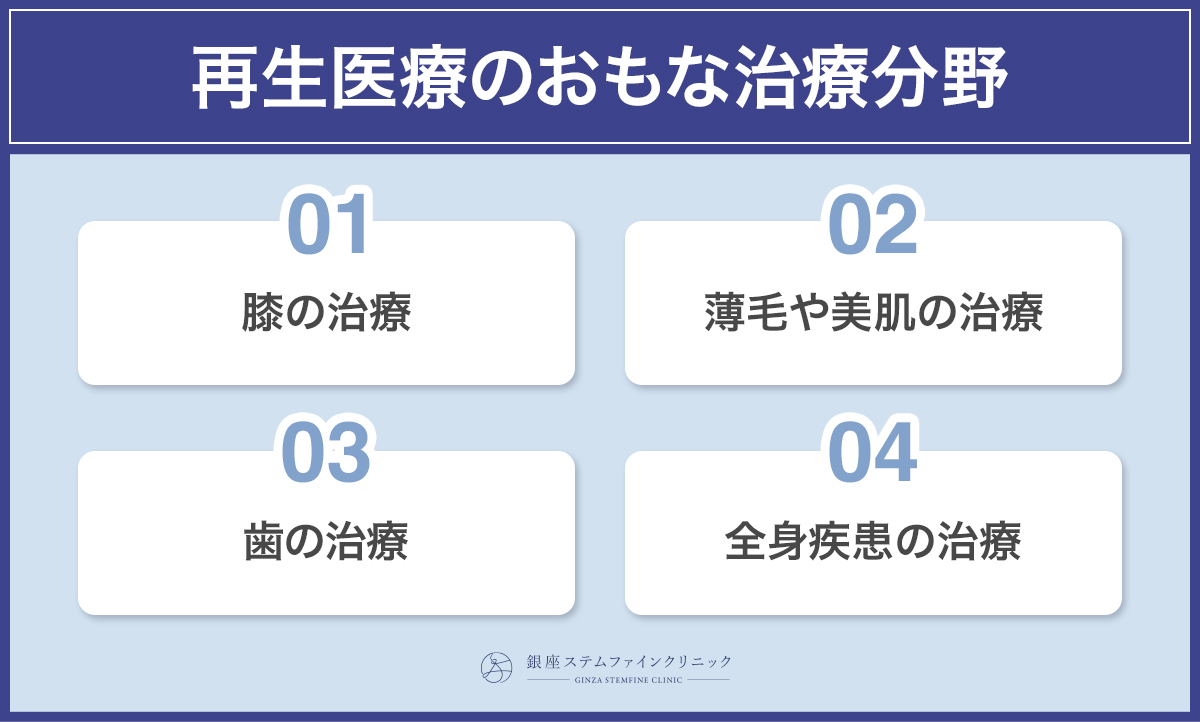

再生医療で期待できること

再生医療は、従来の治療法では難しいとされていた疾患や症状に対して、大きな期待が寄せられています。

医療分野だけでなく、美容分野にも応用されるなど、今後より多くの人に再生医療が活用されることが期待されています。

膝の治療

再生医療は膝の治療においても有望です。

たとえば、膝の軟骨損傷や変形性膝関節症に対して、PRP(多血小板血漿)療法や幹細胞を用いた治療が行われています。

PRP療法とは、自身の血液から採取した、血小板を多く含んだ血液成分の再生能力を活かした治療法です。

それらを膝関節に注入することで、損傷した軟骨の再生を促し、痛みの軽減や機能の改善が期待できます。

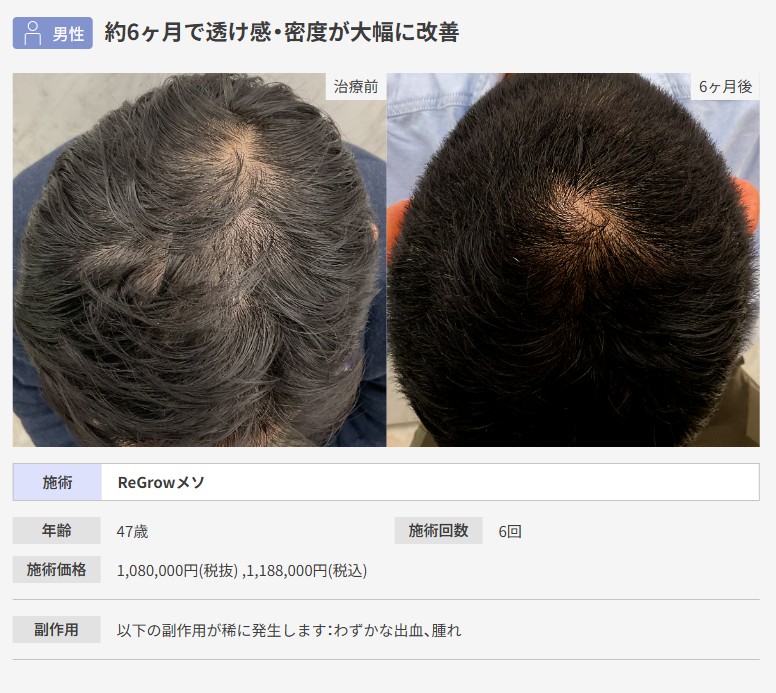

薄毛や美肌の治療

再生医療は美容分野でも注目されています。

特に薄毛治療では、幹細胞を用いた治療や幹細胞培養上清液を使用した注入治療が行われており、毛髪の再生を促し薄毛を根本から改善できる治療として期待されています。

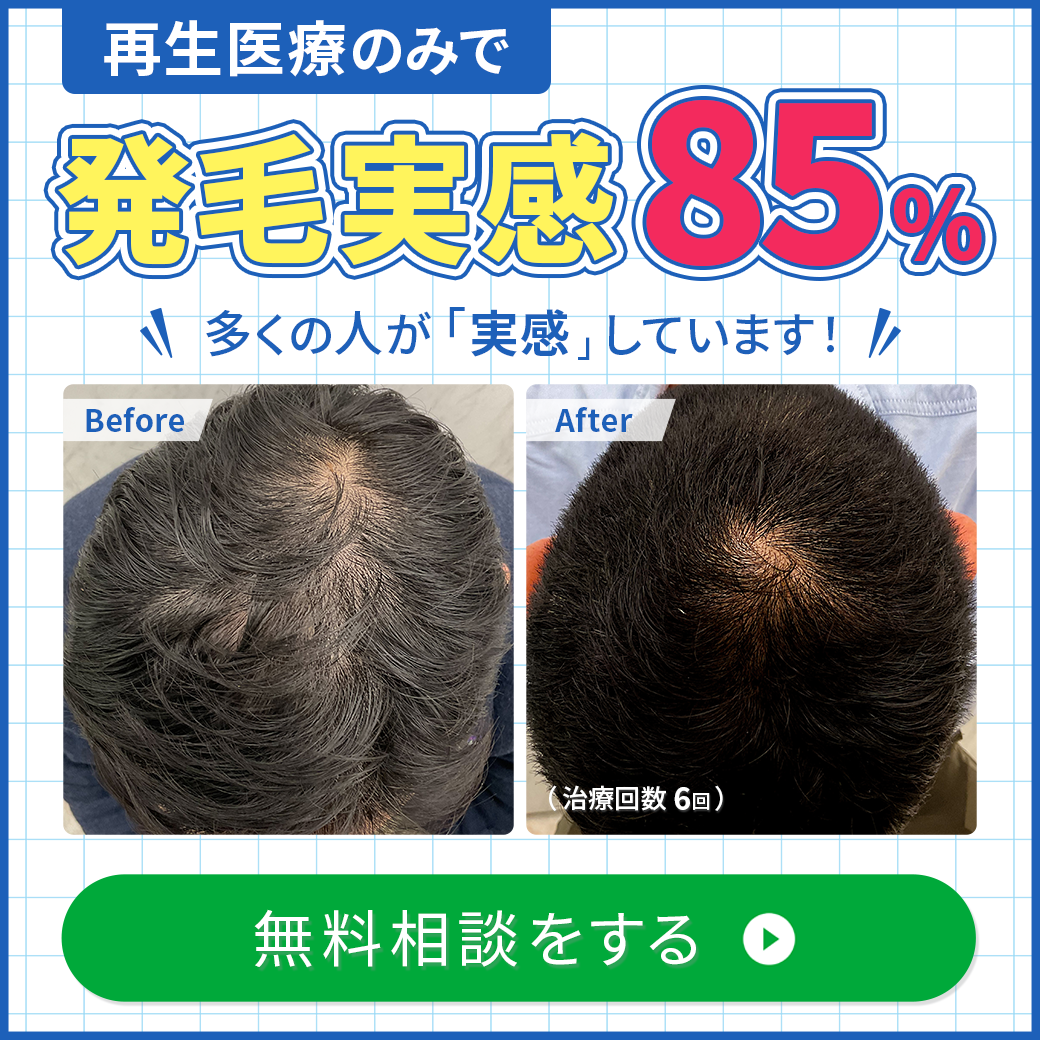

当院の毛髪症例

また美肌治療では、肌の再生を促し、老化によるシワやたるみの改善、傷跡の修復などの効果が報告されています。

また、幹細胞から分泌されるエクソソームも再生療法の一種として注目を集めています。

エクソソームは、幹細胞の再生能力を有しており、肌の若返りやアンチエイジング効果があると考えられています。

注射や機械での注入や点滴での治療が多く行われています。

歯の治療

歯の治療法として注目されているのが、歯髄再生治療です。

親知らずなどの不要になった歯を使用し、歯髄幹細胞を培養し、治療が必要となる歯に移植するものです。

歯髄幹細胞は、歯の神経や血管などを再生する能力を持っているため、虫歯や歯周病で失われた歯の機能を回復させることが期待されています。

歯を失うリスクを減らすことができれば、インプラントなどの人工物に頼らず、天然の歯を長く保つことが期待できます。

全身疾患の治療

再生医療は全身疾患の治療にも応用されています。

たとえば、心臓病や糖尿病、脳梗塞、認知症、変形性関節炎、リウマチなど血管系疾患や神経系疾患、免疫疾患、骨疾患など幅広い疾患にも、効果があることがわかっています。

ほかにも治療の適応とされている疾患は多くあり、最新の治療法として期待されています。

幹細胞を用いることで、損傷した組織や臓器の再生を促し、病気の進行を抑えることが注目されています。

また予防的な効果も期待されているため、病気の予防や体全体の機能向上にも効果があると言われています。

再生医療の安全性に関する法律

再生医療の安全性を確保するために、日本ではいくつかの法律が制定されています。

これらの法律により、再生医療の安全性が確保され、患者が安心して治療を受けられる環境が整備されています。

再生医療等安全性確保法6

再生医療等安全性確保法は、2014年に施行された法律で、医師または歯科医師による再生医療等の医療行為を規制するためのものです。

この法律により、医師または歯科医師は細胞の加工を外部の「特定細胞加工物製造事業者」に委託することが可能となりました。

また、そのリスク区分に応じて、厚生労働大臣などへの再生医療等提供計画の提出が義務づけられています。

| リスク区分 | 対象となる技術・細胞例 | 特徴 | 提供手続きの概要 |

|---|---|---|---|

| 第1種 | iPS細胞、ES細胞などの多能性幹細胞を用いた治療 | 最もリスクが高い | 特定認定再生医療等委員会の意見を聴取し、厚生労働大臣に提供計画を提出。一定期間の実施制限期間を設け、その期間内に厚生科学審議会の意見を聴いて安全性等を確認。基準に適合しない場合は計画変更の命令。 |

| 第2種 | 体性幹細胞(例:骨髄由来幹細胞)などを用いた治療 | 中程度のリスク | 特定認定再生医療等委員会の意見を聴取し、厚生労働大臣に提供計画を提出して実施。 |

| 第3種 | 自家細胞を用いた治療(例:自家脂肪由来細胞) | 比較的リスクが低い | 認定再生医療等委員会の意見を聴取し、厚生労働大臣に提供計画を提出して実施。 |

参考文献:厚生労働省医政局研究開発政策課長「認定再生医療等委員会の適切な審査等業務実施のためのガイダンス(手引き)」 について」,2024.05.13,2025.05.22025.05.27,https://www.mhlw.go.jp/content/001253739.pdf.7

再生医療推進法8

再生医療推進法は、2013年に議員立法として成立・施行された法律で、再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために、その研究開発・提供や普及の促進に関して基本理念を定めています。

この法律では、国は再生医療の迅速かつ安全な研究開発・提供や普及の促進に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有すると規定されています。

再生医療機器等法9

再生医療機器等法は、再生医療等安全性確保法と同時に成立した法律で、2014年から施行されています。

この法律により、医薬品や医療機器と独立したカテゴリーとして「再生医療等製品」が定められました。

再生医療等製品を製造販売する場合には、品質、有効性および安全性の審査を受けた後に、厚生労働大臣の製造販売承認を得なければなりません。

再生医療の課題

再生医療は多くの可能性を秘めていますが、いくつかの課題も存在します。

課題を克服するためには、技術の進展とともに、法的・社会的な環境の整備が必要です。

課題の解決より、再生医療がより多くの患者に提供されることが期待されています。

開発・製造に多くのコストがかかる

再生医療の開発・製造には高額な費用がかかります。

幹細胞の培養や加工、品質管理などのプロセスは非常に複雑であり、専門的な技術と設備が必要です。

また、臨床試験や規制当局の承認を得るための手続きにも時間と費用がかかります。

これにより、再生医療の普及が遅れる可能性が懸念されています。

実用化に向けた環境作り、さらなる法整備が必要

再生医療の実用化には、適切な環境作りと法整備が不可欠です。

日本では「再生医療等安全性確保法」や「再生医療推進法」などの法律が制定されていますが、これらの法律の運用や見直しが必要です。

とくに、再生医療の安全性を確保しながら、迅速な実用化を促進するための規制環境の整備が求められています。

また、再生医療に特化した幅広い知識と経験を持つ人材が不足しており、人材の育成も急務となります。

併せて、国民への理解と受け入れを促進するための啓発活動も重要です。

再生医療に関するよくある質問

幹細胞とはなんですか?

自己複製能力(分裂して自分自身をコピーする能力)と様々な細胞へ変化する能力を持つ細胞です。

幹細胞には、多能性幹細胞(ES細胞・iPS細胞)と体性幹細胞(造血幹細胞・神経幹細胞など)があります。

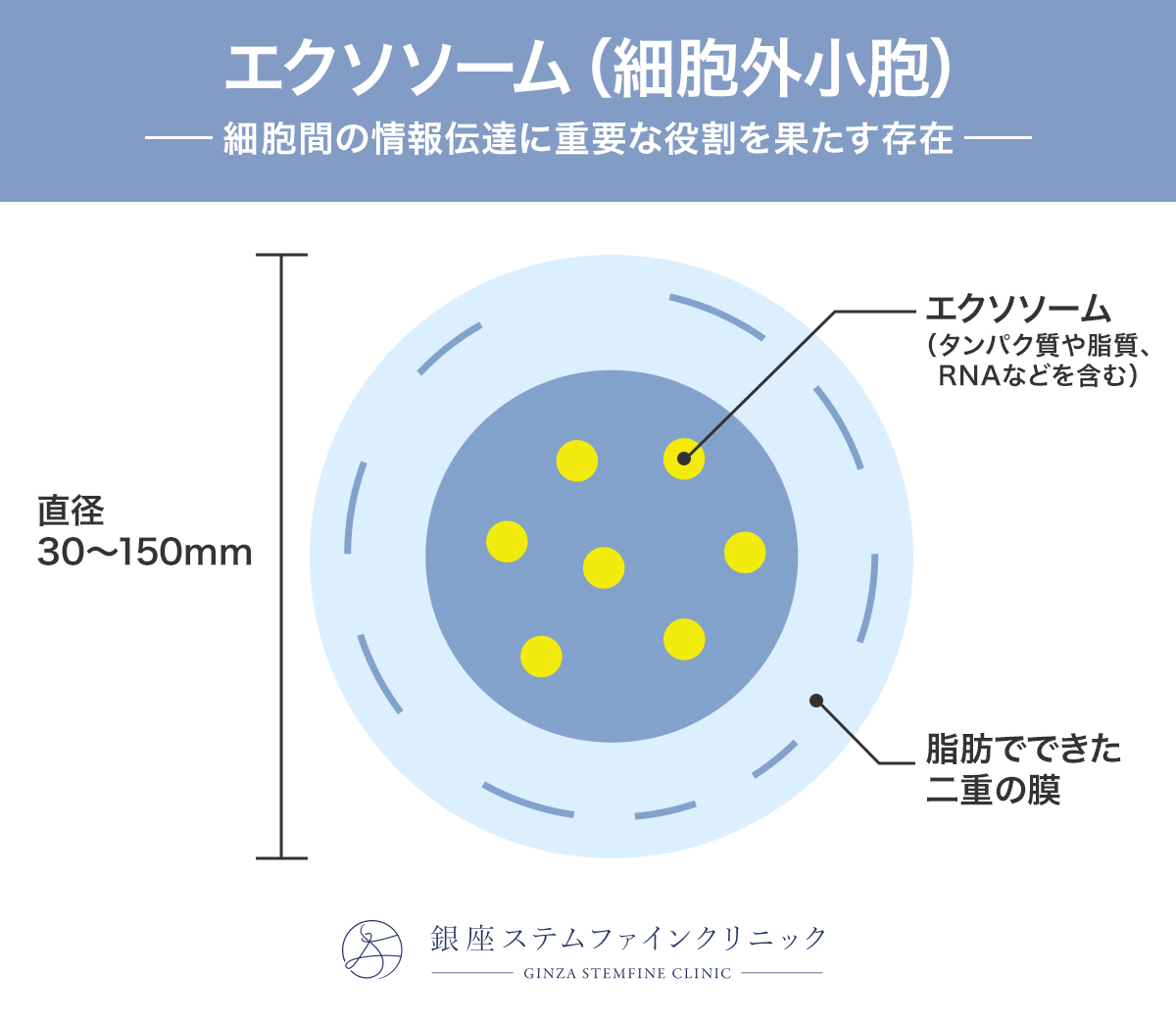

エクソソームとはなんですか?

エクソソームは、細胞から分泌される直径30~150nmの小さな膜小胞であり、細胞間の情報伝達に重要な役割を果たします。

エクソソームにはタンパク質、脂質、RNAなどの分子が含まれており、これらを他の細胞に運ぶことで細胞間のコミュニケーションを促進し、正常な生理機能や疾患の進行に影響を与えます。

また、がんや認知症などの病気の研究でも注目されており、病気の早期発見や、薬を必要な場所に届ける技術としての活用も期待されています10。

幹細胞と幹細胞培養上清液の違いはなんですか?

幹細胞は、分裂して自分自身をコピーする能力と様々な細胞へ変化する能力をもつ細胞であり、分裂・増殖をしても同じ特性の細胞を複製する能力と、あらゆる身体の細胞に分化する能力を持っています11。

一方、幹細胞培養上清液は、幹細胞を培養した際に得られる上積み液で、幹細胞が分泌する成長因子やサイトカインなどが含まれています12。

これらの成分は組織修復や再生を促進する効果があります。

幹細胞培養上清液点滴やエクソソーム点滴を行うと身体中の細胞が若返るのですか?

幹細胞培養上清液やエクソソーム点滴は、幹細胞が分泌する成分を含んでおり、これらの成分が組織修復や再生を促進する効果があります。

これにより、細胞の機能が改善されることが期待されますが、具体的な若返り効果については個人差があり、100%の効果が保証されているわけではありません。

再生医療は何歳から受けられますか、高齢者でも効果がありますか?

再生医療は年齢に関係なく受けることができます。

手術を行いたくない患者や手術が困難な高齢者などにおすすめです。

個々の健康状態や疾患の種類によって効果の程度は異なる場合があります。

再生医療が受けられない人はいますか?

再生医療が受けられない人もいます。

例えば、重度の感染症を持っている人、免疫抑制剤を使用している人、特定の疾患を持っている人などは再生医療の適応外となる場合があります。

また、医師の判断により安全性が確保できないと判断された場合も受けられないことがあります。

再生医療で考えられるリスクは、どのようなものがありますか?

再生医療には以下のようなリスクが考えられます。

効果に個人差がある

→ 再生医療は体質や疾患の進行度により、効果に差が出やすく「誰にでも効く」わけではありません。- 免疫反応・拒絶反応

→ 他人由来の細胞を使用した場合、免疫が異物として反応し、炎症や拒絶が起こる可能性があります。 科学的エビデンスが不十分なものもある

→ 一部の治療はまだ臨床試験段階であり、十分なデータが揃っていない場合があります。

再生医療は医療費控除の対象になりますか?

再生医療が健康保険適用外であっても、疾病や症状の治療を目的としたものであれば医療費控除の対象となる場合があります。

ただし、美容目的などの場合は対象外ですので注意が必要です。

医療費控除の申請には、医療機関からの領収書や証明書が必要です。

医療費控除の対象となるかどうかは、治療内容や費用の詳細によりますので、具体的な情報は税務署や専門の税理士に確認することをお勧めします。

再生医療を受けるクリニックはどのように選べば良いですか?

再生医療を受けるクリニックを選ぶ際には以下のポイントを考慮すると良いでしょう。

クリニックの選び方

- 再生医療の専門性(例:再生医療学会に所属する医師がいるかどうか)

- 安全性と厚生労働省の認可

- 自分の症状や目的に適した治療内容があるか

- 料金の明確さ

- アフターケアの充実度

まとめ

再生医療とは、自身や他者の細胞や組織を使って、失われた組織や臓器を修復・再生する医療のことです。

細胞の種類によって、再生能力や副作用、活用方法は様々です。

再生医療は、基本的に身体への負担や副作用が少なく、根本治療ができる治療法ですが、治療費が高額になる場合があり、効果を100%保証できるものではありません。

また、治療を受けられるクリニックは限定されるため、地域によっては治療が難しい場合もあります。

医療面や美容面において、それぞれの分野で効果が認められており、今後もますます発展していくことが期待されています。

再生医療を、実際の治療の選択肢の1つとして検討していただければと思います。

参考文献

- 一般社団法人日本再生医療学会『再生医療~創る、行う、支える』(2019年)13ページ。

- 一般社団法人日本再生医療学会『再生医療~創る、行う、支える』(2019年)13,14,15ページ

- 一般社団法人日本再生医療学会『再生医療~創る、行う、支える』(2019年)14ページ。

- 一般社団法人日本再生医療学会『再生医療~創る、行う、支える』(2019年)14、15ページ。

- 一般社団法人日本再生医療学会『再生医療~創る、行う、支える』(2019年)13、14ページ。

- 一般社団法人日本再生医療学会『再生医療~創る、行う、支える』(2019年)122ページ。

- 厚生労働省医政局研究開発政策課長「認定再生医療等委員会の適切な審査等業務実施のためのガイダンス(手引き)」 について」,2024.05.13,2025.05.22025.05.27,https://www.mhlw.go.jp/content/001253739.pdf.

- 一般社団法人日本再生医療学会『再生医療~創る、行う、支える』(2019年)122ページ。

- 一般社団法人日本再生医療学会『再生医療~創る、行う、支える』(2019年)122,123ページ。

- 落谷孝広・吉岡祐亮「医療を変えるエクソソーム 生体機能から疾患メカニズム、臨床応用まで」(株式会社化学同人、2019年)1~28ページ。

- 日本再生医療学会.“再生医療PORTAL用語集{幹細胞}”.再生医療PORTAL.https://saiseiiryo.jp/keywords/detail/post_2.html.(202505.2202505.28)

- 上田実「改訂版 驚異の再生医療~培養上清が世界を救う~」(株式会社扶桑社 2022年)114ページ。